开云体育官方,开云体育app,开云app下载,开云棋牌,开云直播,开云体育靠谱吗,开云体育和亚博,开云体育老板是谁,开云官网,开云体育,开云直播英超,开云电竞,开云游戏,开云,开云体育官网,开云体育官方网站, 开云app, kaiyun sports, 开云体育简介, 开云体育官方平台, 世界杯开云, 开云体育app下载, 开云体育网址, 开云体育2025姜德生深耕教坛,是走在前列的教育者和光纤传感新技术的领军者。他打破国际垄断,攻克光纤传感最核心器件,开创光栅传感网络技术,首创光纤传感研发到应用全链条技术体系,为C919大飞机、深中大桥等大国重器植入“传感神经”,被誉为“带来了监测领域里的一场革命”。他用科技自立自强锻造出我国材料学科独有的世界名片,建成该领域唯一国家级创新平台和最大人才培养基地,在三尺讲台和工程科研最前沿,用教育家精神和科学家精神滋养着青年学生,带领团队搏击在光纤传感技术的制高点,指引他们成为各领域的“智能脊梁”;把科学精神和创新种子撒向中小学生,点亮他们科技强国的梦想。

服务国家需求,研发我国第一个光纤传感器。1978年,国门初开,高楼崛起。台风袭来时,高楼会发生多大的位移?高层建筑国家标准的制定离不开这个重要数据。姜德生敏锐地捕捉到利用光纤抗电磁干扰的优势,不仅能预测台风的来临,还可能开辟一个全新的领域。他把一间石棉瓦盖的库房当成自己的实验室,在1978年研制出我国第一个光纤传感器――光纤风压计。这让他一鸣惊人,因为“光纤传感器”这个名词才刚从国外传入中国不久。1981年,他研制的光纤风压计在广州白云宾馆测试成功,成为全国首个光纤风压传感技术的成功案例,为我国高层建筑风荷载设计标准提供了依据。

近年来,姜德生着力攻关新一代大容量光纤传感网络核心技术,取得了世界领先的创新成果,首创单纤超几十万个光栅传感网络系统在机场智能跑道,以及智慧管网、智慧高速、智慧地铁等多个国家战略任务和重大工程中成功示范应用,为世界智能交通、智慧监测等多行业智能化转型提供“中国方案”。2024年6月30日,深中通道正式通车,姜德生院士团队联合中交二航局将光栅阵列传感光纤植入深中大桥主缆内部,在世界上首次获取了3000米主缆全域范围内部的温湿度场分布及其变化,为缆索智能化升级转型提供关键支撑。

在解决煤矿安全监测的项目中,他多次下矿井到工作面实地指导实验。有一次,他乘升降罐笼下到200米深矿井,再蹲骑“猴车”乘缆索下行至巷道,继续徒步行走将近2公里才到达工作面,行走途中不时能听到煤岩断裂的声音,还能看得见瓦斯气体涌起的水泡,非常危险。据矿领导介绍,该矿经常跟高校和科研院所合作进行技术研究,但通常都只是科研助手和研究生们下到作业现场,姜德生是该矿第一个到掘进作业现场的院士。姜德生以最前沿的工程现场为课堂,为学生树起了严谨求实的治学标尺,更铸牢了科技报国需扎根一线的信念根基。

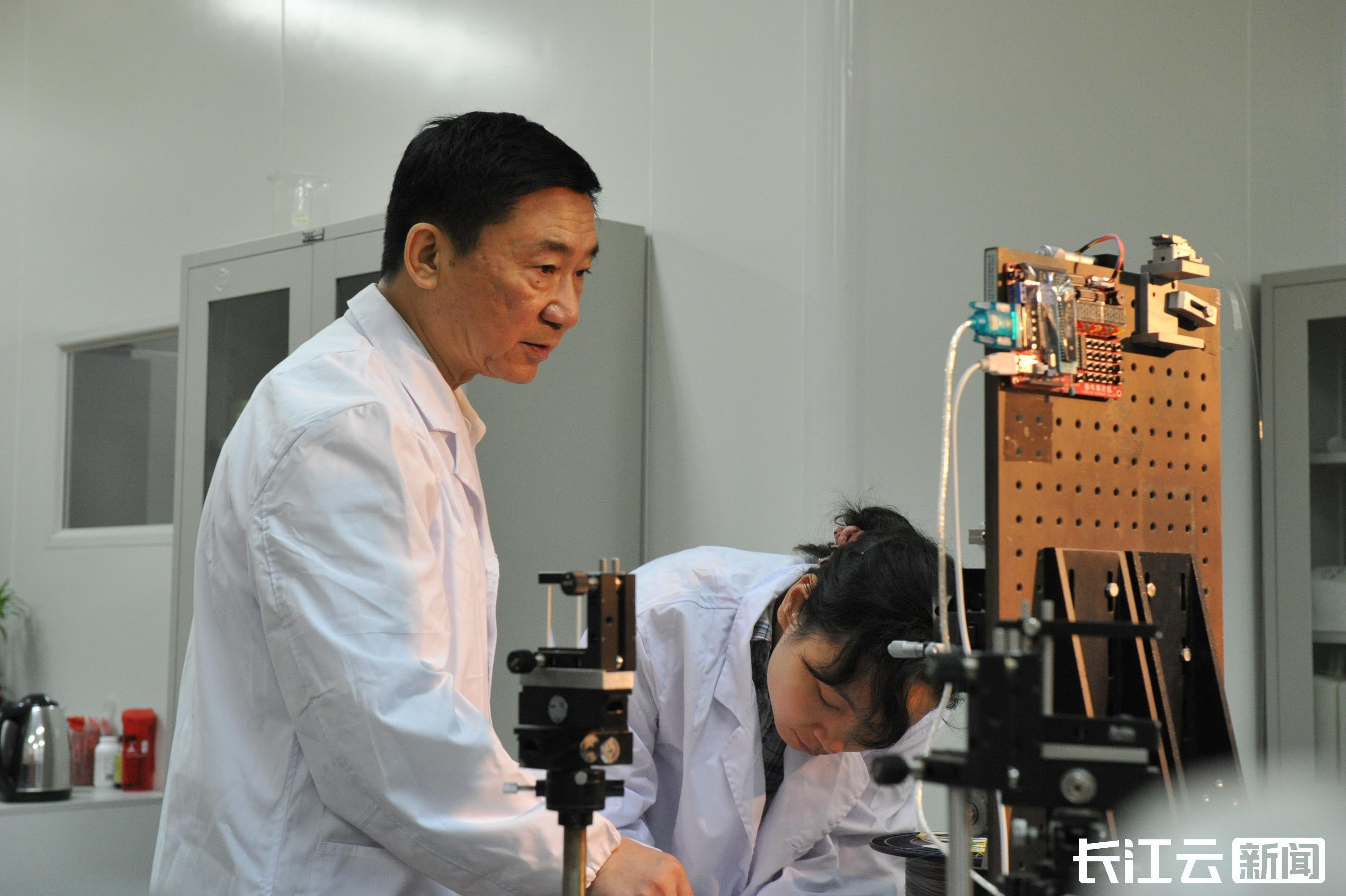

科技成果转化支持平台建设,拓展优化教学资源。姜德生研发的系列光纤传感产品得到了国家高度重视,先后批准建设光纤传感技术工业性试验基地、光纤传感器国家高技术产业化示范工程、光纤传感技术国家工程实验室、光纤传感技术与网络国家工程研究中心。他把学校对其成果转化的奖励资金用于科研平台建设,把那个刚成立时只有3人的研究小组和当初的石棉瓦库房,逐步扩建成为全国最大规模的,集人才培养、科学研究、产品开发于一体的国家级创新平台。这个上万平米的平台成为该领域最大的人才培养基地,每年培养出硕博士研究生50余人。

甘为人梯,推动带领一批学科和人才快速成长。光纤传感学科交叉特征突出,姜德生主动与材料、信息、机电、土木、交通、安全应急等多学科交叉融合,带动相关学科高质量跨越式发展,推进材料学科建设成为“双一流”学科。大飞机制造是国家重大战略任务,大飞机研制、生产和运营中需要把传感器植入于复合材料内部,对复合材料构件性能与健康状况进行检测,是国际公认的前沿关键技术。中国商飞认为光纤传感是目前唯一可用于该领域的技术,姜德生受邀参加“大飞机先进材料创新联盟”,组织带动多学科交叉融合发展,培养了一批青年人才。

姜德生在光纤传感领域深耕多年,2007年被遴选为中国工程院院士,成为学校本土培养的第一位院士。十几年来,在他的影响带动下,为学校和学校重点服务的行业领域培养多位院士和高层次人才。学校张联盟和傅正义被遴选为中国工程院院士,毕业生彭寿成为中国建材玻璃行业目前唯一一位院士,十几位学科发展带头人入选国家杰青或长江学者。学校信息学科第一位国家杰青杨明红教授说:“我刚回国时,面对项目、团队和平台等方面的困难一筹莫展,在姜老师的大力支持和精心指导下,才走上正轨,取得现在的成绩。”

扶掖后学,为学生指引奋斗方向。童杏林教授是姜德生培养的博士后,他说如果没有先生对学生扶一程送一程,他可能会迷失自己科研的方向,丧失科学探索的动力。童杏林一度感到非常迷茫,姜德生发现后找他语重心长谈心给予鼓励并指出努力的方向,根据童杏林学科背景,安排他负责可调滤波器产品的研发工作,亲自全程全面指导。经过近两年攻关,该微型光电产品性能超越了国外产品,打破国外企业对该类产品垄断。此后,童杏林在国家载人航天、大飞机发动机和600公里/小时的高速磁悬浮等国家重大工程领域传感监测等方面做出了更多成绩。

73岁高龄时,还到学校对口支援的西藏大学,在海拔3650米的讲台上分享他对人生之路、科研之路、育人之路的初心与感悟。他几十年如一日为本科新生做专题讲座,每次座位“秒光”,线上同步直播吸引海内外超过3万人次观看。他通过人民网线上思政大课向广大青年学子分享自己追光逐芯,守护大国重器,致力给光纤传感系统装上“中国芯”的科研经历,鼓励他们勇担建设科技强国、实现中国梦的神圣使命,找到心中的“光”,全网播放量超过380万次。他引导大学生既要注重科学精神也要培育人文素养,以人文滋养科技,以科技护佑人文。教导同学们要在掌握通用技术的前提下,增强学科交叉意识,形成自己的独特优势,赢得学习和工作的主动权。

020-88888888